Pioneros del cine mudo

POR LETICIA URBINA ORDUÑA

“En los Estados Unidos de Norteamérica todavía no se ha explorado mucho el mundo de las actrices y actores de origen hispano que han trabajado en Hollywood”, aseguraba Dolores de Río en el prólogo que escribió para el libro de George Hadley-García, Hollywood Hispano, publicado en 1991. Y no le faltaba razón: hasta la fecha son pocos los estudios académicos serios sobre el tema.

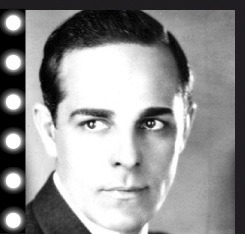

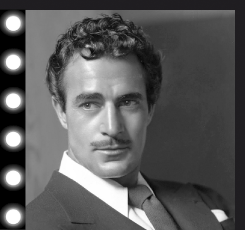

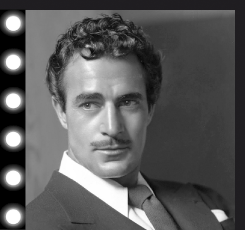

La más temprana incursión de un hispanoparlante en aquella industria, documentada por Nicolás Kanellos, fue la del madrileño Antonio Moreno, cuya aparición en cintas de D. W. Griffith, en 1912, fue el inicio de una trayectoria compuesta por alrededor de un centenar de películas, entre las que se encuentran “Voice  of the Million”, “Musketeers of Pig Alley”, del año citado, “The Song of the Ghetto” y “The Latin Quarter” en 1914. Fue el primer Lati

of the Million”, “Musketeers of Pig Alley”, del año citado, “The Song of the Ghetto” y “The Latin Quarter” en 1914. Fue el primer Lati

n Lover a decir de Hadley-García, aun antes que Rodolfo Valentino, el galán por definición del cine mudo.

n Lover a decir de Hadley-García, aun antes que Rodolfo Valentino, el galán por definición del cine mudo.

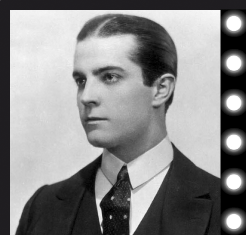

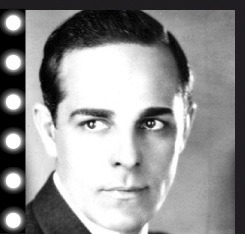

Los años 20 fueron muy receptivos para los actores latinoamericanos. El mexicano Ramón Novarro, cuya familia llegó en 1913 a California para huir de la Revolución Mexicana, obtuvo el papel protagónico de “The Prisoner of Zenda” (1923). Novarro trabajó en el primer Ben Hur (1926) y en “The Student Prince” (1927). El primero que fue uno d

e los filmes más costoso del cine mudo, después de las producciones de Griffith. Hollywood supo explotar la supuesta rivalidad de Novarro con Valentino, aunque fuera de cámaras eran grandes amigos, pero el primero era el galán de la Metro –que aún no era llamada MGM– y el segundo trabajaba para Paramount Pictures. La prensa le llamaba “The Ravishing Ramón” (El Encantador Ramón), pero su carrera comenzó a desplomarse con la sonorización del cine y crecientes rumores sobre sus preferencias sexuales.

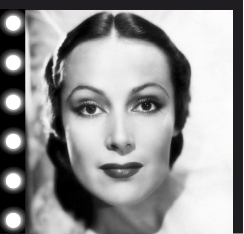

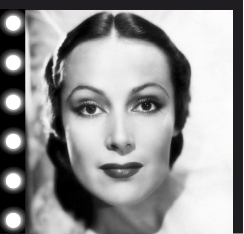

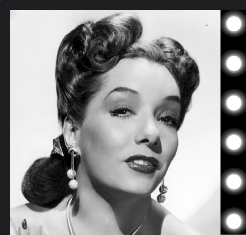

Su prima, Dolores del Río, arribó a Hollywood por invitación del director Edwin Carewe; la actriz duranguense le pareció ideal para protagonizar su filme Joanna (1925). De ahí en adelante haría otras 14 películas mudas a lo largo de cuatro años,entre las que destacan Ramona, “Resurrection” y “What Price Glory?” Ella diría años después, en una entrevista, que en esa época los actores latinos eran clasificados como “claros” y “oscuros” por el color de su piel y con base en eso se definía si hacían papeles principales o eran villanos y sirvientes.

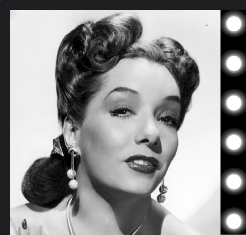

La siguiente diva del cinemudo de origen latino también fue una mexicana: Lupe Vélez, cuya sensualidad desbordante impidió que le dieran personajes con los que pudiera demostrar sus dotes de actriz. La llamaban “El Volcán Mexicano” y “El Tamal Caliente”, con obvias connotaciones sexuales. Debutó en 1926 en una película del director Hal Roach y en 1927 saltó a la fama con “The Gaucho”, con Douglas Fairbanks como coestelar.

La siguiente diva del cinemudo de origen latino también fue una mexicana: Lupe Vélez, cuya sensualidad desbordante impidió que le dieran personajes con los que pudiera demostrar sus dotes de actriz. La llamaban “El Volcán Mexicano” y “El Tamal Caliente”, con obvias connotaciones sexuales. Debutó en 1926 en una película del director Hal Roach y en 1927 saltó a la fama con “The Gaucho”, con Douglas Fairbanks como coestelar.

Se mantuvo en las páginas de los diarios amarillistas por su inestable personalidad, el romance con Gary Cooper y la boda con Johnny Weismüller. Sus fracasos amorosos y una carrera en picada la llevaron en 1944 al suicidio. Otras películas en las que participó fueron “Stand and Deliver” (1928) y “Lady of the Pavements” (1929).

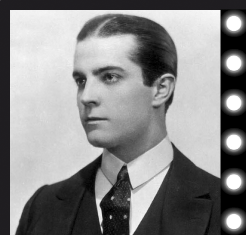

Gilbert Roland, mexicano nacido en Juárez en 1905, se trasladó con su familia a Texas tras un ataque de Pancho Villa a la zona donde vivían. Pretendía ser torero como su padre, pero la situación familiar lo puso en Hollywood. Debutó en 1923 en papeles secundarios; su tipo físico, más cercano al estereotipo del macho, le procuró ro les importantes, como el protagónico masculino de Camille (1927), versión cinematográfica de La dama de las camelias. Fue uno de los pocos actores que pudieron mantenerse en Hollywood muchos años después de la aparición del cine sonoro.

les importantes, como el protagónico masculino de Camille (1927), versión cinematográfica de La dama de las camelias. Fue uno de los pocos actores que pudieron mantenerse en Hollywood muchos años después de la aparición del cine sonoro.

“Dicen que el silencio es oro, y para los actores hispanos, las películas mudas eran maravillosas. No estábamos limitados por nuestras voces y acentos y Hollywood nos dio la bienvenida con los brazos abiertos. Desde entonces, nunca ha sido igual”, declaró Ramón Novarro en 1960 a la revista Picture Screen, años antes de ser asesinado en Estados Unidos por dos ebrios homofóbicos, cuando su carrera estaba prácticamente en el olvido.

Esta colaboración se publicó en noviembre de 2015, edición 149 del boletín informativo CINEADICTOS, de la Coordinación de Difusión Cultural de la FES Acatlán.

of the Million”, “Musketeers of Pig Alley”, del año citado, “The Song of the Ghetto” y “The Latin Quarter” en 1914. Fue el primer Lati

of the Million”, “Musketeers of Pig Alley”, del año citado, “The Song of the Ghetto” y “The Latin Quarter” en 1914. Fue el primer Lati

n Lover a decir de Hadley-García, aun antes que Rodolfo Valentino, el galán por definición del cine mudo.

n Lover a decir de Hadley-García, aun antes que Rodolfo Valentino, el galán por definición del cine mudo. La siguiente diva del cinemudo de origen latino también fue una mexicana: Lupe Vélez, cuya sensualidad desbordante impidió que le dieran personajes con los que pudiera demostrar sus dotes de actriz. La llamaban “El Volcán Mexicano” y “El Tamal Caliente”, con obvias connotaciones sexuales. Debutó en 1926 en una película del director Hal Roach y en 1927 saltó a la fama con “The Gaucho”, con Douglas Fairbanks como coestelar.

La siguiente diva del cinemudo de origen latino también fue una mexicana: Lupe Vélez, cuya sensualidad desbordante impidió que le dieran personajes con los que pudiera demostrar sus dotes de actriz. La llamaban “El Volcán Mexicano” y “El Tamal Caliente”, con obvias connotaciones sexuales. Debutó en 1926 en una película del director Hal Roach y en 1927 saltó a la fama con “The Gaucho”, con Douglas Fairbanks como coestelar. les importantes, como el protagónico masculino de Camille (1927), versión cinematográfica de La dama de las camelias. Fue uno de los pocos actores que pudieron mantenerse en Hollywood muchos años después de la aparición del cine sonoro.

les importantes, como el protagónico masculino de Camille (1927), versión cinematográfica de La dama de las camelias. Fue uno de los pocos actores que pudieron mantenerse en Hollywood muchos años después de la aparición del cine sonoro.